Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre. (Primo Levi)

Edith Steinschreiber nasce in una numerosa famiglia ebrea Tiszabercel (Tiszakarád), un piccolo villaggio ungherese ai confini dell’Ucraina. Nel 1944 la sua famiglia, compresi i suoi genitori, i suoi due fratelli, e una delle sue sorelle, è deportata ad Auschwitz. Edith e la sorella Elizabeth sopravvivono, passando da Auschwitz a Dachau, Christianstadt, e Bergen-Belsen, dove sono liberate dagli Alleati nel 1945. Rimasta orfana dei genitori a soli 12 anni, Edith Bruck torna in Ungheria dove si riunisce al fratello Peter (anch’egli sopravvissuto) e alle altre loro sorelle. Dal 1954 si stabilisce in Italia dove conosce Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Mario Luzi e stringe amicizia con Primo Levi. Attraverso l’opera Chi ti ama così (Lerici, Milano 1959), Edith Bruck inizia la sua testimonianza dell’Olocausto adottando la lingua italiana, un distacco emotivo che le permette di ricordare, malgrado tutto. A Roma inizia anche un lungo e intenso sodalizio sentimentale e artistico con il poeta e regista Nelo Risi.

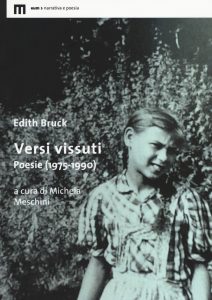

Leggere Edith Bruck è un mal di stomaco atroce. L’esponente della scuola di Francoforte Theodor Adorno ci ricorda che scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie e ciò avvelena la consapevolezza stessa del perché è divenuto impossibile oggi scrivere poesia. Ma proprio dalla forza “curatrice” della poesia ripartiamo, quella di Edith Bruck e dalla raccolta Versi vissuti, edita dalla casa editrice dell’Università di Macerata (eum).

Ad aprire il volume troviamo una prospettiva critica della prof.ssa Michela Meschini e una prefazione di Paolo Steffan. Questa riedizione nasce dall’incontro nel 2017 a Macerata Racconta (il festival dell’editoria marchigiana) con la curatrice del volume, dove Edith Bruck presenta il suo ultimo romanzo La rondine sul termosifone (La nave di Teseo, Milano 2017). Nell’introduzione del volume la curatrice ci fa entrare silenziosamente e con delicatezza fin dentro le scorie e le ferite della poetessa ebrea-ungherese. Ogni suo verso è un sasso nello stomaco e un tatuaggio nella mente che rimane cucito, impresso come quel numero che la stessa Bruck portava con sé nel martirio di Auschwitz. Il volume riedita le tre raccolte della poetessa così suddivise: Il tatuaggio (1975), In difesa del padre (1980) e Monologo (1990). Queste poesie sono state scritte in un breve, ma intenso arco di tempo che va dal 1975 al 1990. Quindici anni, in cui la mancanza si è fatta fonte di rivelazione, di intimità, confidenze, memorie, ferite e resurrezione. Il trauma “sversa” dentro la solitudine e il corpo si fa verso vissuto.

Riflettere sulle parole della poetessa ungherese è come una sorta di resurrezione dalle ceneri, dalle macerie, dalla morte e dalla distruzione. Nascere per caso, nascere donna, nascere ebrea è troppo in una vita sola[1]. Questi versi racchiudono il dolore lancinante dei cani e il macigno della memoria, una scia scura di fumo nero. Una memoria “annerita e bruciacchiata” che si vorrebbe cancellare, con tutto il suo orrore e la sua crudeltà, invece è lì, impressa e tatuata come bocca incenerita. Le parole riempiono con dolore un vuoto assente, che brucia, ferisce come filo spinato.

Le tre raccolte contengono la grafia di una vita spogliata, di una solitudine profonda, dentro ad un grembo materno buio e silenzioso, dove la vita non nasce e la morte è l’unico afflato possibile. Il ricordo fa della testimonianza l’unica fossa traumatica dove la storia ha gettato il suo peso e le sue colpe. Le parole risorgono, urlano sulla violenza taciuta dall’ira funesta. La memoria ha voce di madre “perduta”, frenata dal tempo assassino, mentre le immagini rievocate hanno corpi tatuati, e slavati. L’anima si sente tradita, torturata, glabra, e la forma sparisce ferocemente dietro al suo contenuto. Nausea e indigestione si riversano e soffocano verso un amore rinnovato con cuore paralitico, a metà, sospeso, verme affamato e contenitore di mancanza. Ancora corpi martoriati, messi a vergogna, corpi disprezzati, condannati a morte. Acuto dolore penoso, terribilmente tormentoso nel buio delle notti senza fine.

Le parole di Edith Bruck non ci lasciano scampo. La cifra stilistica è un’eco che non dimentica, continua speranza. Scrivere diviene pane quotidiano, ossigeno di vita, esigenza del corpo e bisogno della mente, morale, etica ed estetica. Un battere della macchina da scrivere come terapia. Aver vissuto a quell’inutilità di dire, di parlare, di contare i giorni, muta verso la faticosa memoria di ricordare, di trasmettere agli altri l’ingiustizia. Le parole della poetessa sono artigli che sfiorano la pelle. Edith Bruck non ci consegna una via di fuga, bensì una “colpevolezza cosciente”, dove testimonianza è sopravvivenza e memoria è cicatrice, mentre la parola si fa rinascita e capacità di amare. La poesia di Edith Bruck è riflessiva, intima e civile. La lingua italiana con cui scrive queste poesie si fa “lingua-protetta-testimone”, armatura e corazza, lingua sradicata da quella materna (l’ungherese) con cui non avrebbe mai potuto testimoniare e ricordare “quella non-vita”. La vita smisura la sua condizione vitale, superando qualsiasi dolore e come fenice si innalza e grida resurrezione. Poesia è responsabilità. L’intimità “ferita” ci rende grazia. Le parole della poetessa sono raggi di luce sulle stigmate della propria storia che si fa grafia. Autobiografia “sporca”, piena, esangue, coraggiosa, dove il marchio del lager, feroce e ferente ci restituisce una seconda vita. Voce (quella di Edith) capace di vivere come donna, agonia d’amore e partoriente di umiltà. Parole s-piegate che entrano dentro terribilmente, ma che i tempi contemporanei, ahimè, non accettano, perché dimenticano. Purtroppo l’odio ancora si mantiene in forma nel nostro secolo e con quanta facilità supera gli ostacoli, e l’acutezza del cecchino che guarda risoluto al futuro[2]. C’è però chi non dimentica nell’inafferrabile vortice magro dell’esistenza. Il peso del vissuto reagisce, si dimena, urla, strazia, e silenzioso compone. Il tempo è unico, ma i tempi della sofferenza sono differenti, allungano la loro coda sporca e arida, magra e fragile, mentre la storia perseguita la parola, la schiaccia, la disintegra e la contorce. Un’eredità atroce per l’essere umano, che continua a dimenticare e ricomincia, ma scrivere resta un atto politico[3].

Vorrei dire

vorrei dire ancora

vorrei parlare

dell’inutilità

di dire[1].

Alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più libri più liberi di Roma le eum – edizioni università di macerata presenteranno il volume Versi vissuti. Poesie (1975-1990) di Edith Bruck, a cura di Michela Meschini. Venerdì 7 dicembre alle 11.30 in Sala Giove interverranno l’autrice, la curatrice e Rosa Marisa Borraccini.

Casa editrice: Eum

Data di uscita: 6 aprile 2018

Genere: Poesia

Formato: Brossura

Pagine: 243

Curatore: Michela Meschini

Isbn: 9788860565587

[1] Bruck E. (2018) Versi vissuti, eum, Macerata, p. 140.

[2] Szymborska W. (2009), L’odio, in La gioia di scrivere, Adelphi, Milano.

[3] Risi N. (1966), Dentro la sostanza, Mondadori, Milano.